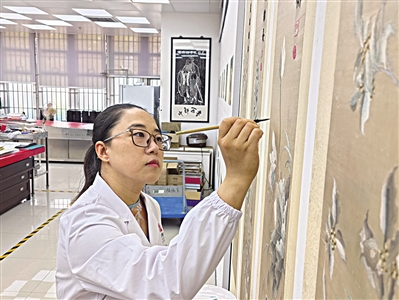

■工作中的毕佳。 全媒体记者林婷玉/摄

【我的劳动观】

作为纸质文物修复师,当以医者准则自勉。文物的每道裂痕都是历史的低语,每一次托裱都需屏息凝神如临诊。修复从不是简单复刻,而是与古人的隔空对话——以匠心缝合残缺,用糨糊粘缀时光的断章。这份慢工里的专注,让我悟得:真正的劳动,是让消逝的美好重获“呼吸”的力量。

——毕佳

在7月上旬举行的2025年全国行业职业技能竞赛——第二届全国文物行业职业技能大赛中,来自广东省博物馆(广东省博物馆文物保护科技中心)的毕佳斩获纸张书画文物修复师项目三等奖,实现了广东省在该项赛事历史上“零的突破”。

载誉归来,未改毕佳的日常工作节奏。近日,记者见到毕佳时,她正忙着整理一级文物档案、撰写结项报告。这位80后修复师,身着白大褂,扎着干练的低马尾,语调平缓有力,语速沉稳,透着一股强大的气场。“起初是被‘古画修复与装裱’的神秘感吸引入行。”毕佳笑言,一晃18年过去,每当看到残破古纸在手中重现光彩、延长寿命,那份劳动的成就感便会悄然漫上心头。

“与时间拔河”,守护不可复刻的历史信息

毕佳的工作,终日与残损文物相伴。与常人想象的“一味埋头修复”不同,文物修复有着严谨的流程:每件文物修复均需经历修复申请、提交方案、上报审批、实操修复、档案整理、结项报告等诸多环节,环环相扣,容不得半点懈怠。

“修复前必须先静下来,盯着文物看很久,用手轻轻摸过斑驳痕迹,在心里一遍遍推演方案,连最细微的风险都要想到。”毕佳说,第一次独立修复文物时,才真正读懂这份劳动的价值:“文物有自己的风骨和故事,我的劳动不只是‘修东西’,更是守护那些不可复刻的历史信息。”

文物修复常被称作“与时间拔河”,毕佳的劳动价值,便藏在一个个具体案例里。《宋·扬州三贤祠东坡像残石拓片》的修复,让她对“劳动创造价值”有了更深的体悟。初接手时,她如医生般“望闻问切”:糨糊中掺入的明矾随时间推移,导致装裱部分与拓片本体严重酸化、脆化;地杆过细使收卷直径偏小,藏品折痕密布甚至断裂;装裱时刷浆不均,缺浆处已起壳;加之入藏前保存环境不当,霉斑滋生——修复难度极大。

“残片拼接要精准对位,不同厚度纸张要用不同技法,还要解决酸化问题……”在遵循原真性、可再操作性和最小干预性原则基础上,毕佳将思路汇总成方案,经审批同意后才正式开工。最终,她将拓片修复后装裱成镜片款式,展平存放以防止折痕生成。如今,这幅修复后的拓片已成为研究苏东坡的珍贵实物资料。“看着它从‘濒危’到能参与展览、助力研究,就知道所有较真都值了。”

给纸张做显微手术,“慢劳动”的成就感

与创作类职业不同,纸张书画修复的核心是“还原”而非“表达”。在毕佳看来,“隐藏自我”是修复劳动的核心准则:“我不能把自己的想法加在文物上,修复的目的是让它回到历史原本的样子。藏起匠人的锋芒,才能让文物的原貌显出来。”

修复一张古画,往往需要数月。从揭裱、修补到全色,每个环节都浸透着极致耐心,而揭裱与补纸的操作,最能剖白修复师的劳动态度。揭裱命纸时,需顺着纸张纹路,用镊子辅助或指尖轻轻搓动分离,那动作像在拆解时光凝结的鳞片,稍重便可能伤及画心。毕佳全程屏息凝神,指尖力道轻得像托着熟睡的婴儿,生怕惊扰了“沉睡”的笔墨。

补纸时的刮边工序更见功夫:在破洞边缘用刀尖斜刮出30度斜坡,再细细搓出绒毛状茬口,与补纸严丝合缝对接——这堪比给纸张做显微手术,要的就是补痕隐于无形,仿佛历史本就这般完整。以慢工细活守护历史的呼吸,让每处修复都成为可逆的“时光缝合”,既不僭越过往,也为未来留痕。

“在每件破损文物的修复里,我亲历着它们从黯淡残缺到重焕神采的蜕变,如同见证一场跨越时空的‘重生’。”毕佳说,当裂痕被温柔缝合,那些曾濒临消逝的纹路与色彩重新舒展的一刻,便真切触摸到了“劳动创造美”的深意:它不只是技艺的施展,更是以耐心与敬畏,让时光淬炼的美好挣脱困顿,在当代重绽光芒。

“别急着赶进度,每道工序都得沉下心磨。”毕佳常对年轻同行说,选补纸时要反复比对质地、纹路,遇到难题就翻老资料、找前辈请教,“我们粘的不只是残页,是时光的碎片;我们的劳动,是在给文化续血脉。等你看到修复好的文物重新‘呼吸’,就会懂这份‘慢劳动’里的成就感。”