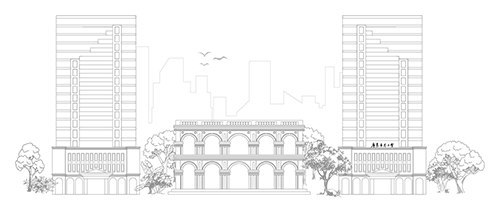

■丘汉松(左)在吉玉公司生产车间指导色料工人调色。 全媒体记者彭新启/摄

“参与工会组织的‘劳模工匠助企行’活动,能帮助梅州大埔陶瓷企业解决技术难题、实现创新发展,也让自己在陶瓷技术领域的专业优势得到发挥,我倍感振奋,内心充满成就感。”1月2日,全国五一劳动奖章获得者、广东昌隆陶瓷股份有限公司(以下简称“昌隆陶瓷”)设计总监丘汉松接受记者采访时表示。

陶瓷行业是梅州市总工会开展“劳模工匠助企行”五大行业帮扶的其中一个行业。丘汉松与陶瓷行业劳模工匠技术服务队走访了4家陶瓷企业,帮助企业改良技术与工艺,提高日用陶瓷和工艺陶瓷的成品率,为梅州大埔陶瓷企业创新发展发挥了示范作用。

“坐诊”帮扶

破解工艺“疑难杂症”

1月2日,沿着蜿蜒山路,记者来到位于梅州市大埔县桃源镇的广东吉玉陶瓷股份有限公司(以下简称“吉玉公司”)一线车间,从事陶瓷绘画和造型设计30多年的丘汉松正在陶瓷生产车间里手把手指导工人如何调色,叮嘱他们要注意相关工艺技术要点。

这是丘汉松深入梅州大埔陶瓷企业开展“劳模助企行”的日常工作缩影。

2024年2月,吉玉公司出现陶瓷成品变形、釉水工艺有待改进等问题。在了解到工会正在开展“劳模工匠助企行”活动后,该公司第一时间邀请丘汉松,对公司色料主管郭美森、釉水主管钟仕荣进行手把手技术工艺传授。彼时,吉玉公司正在开发新型陶瓷,泥土硬度需要达到0.03毫米,要运用纳米陶瓷技术。丘汉松主动将个人取得的纳米陶瓷技术专利运用到其中,让企业在创新发展中得到有力的技术支持。经过连续3个月的蹲点帮扶,吉玉公司的日用陶瓷成品率从89%提高至92%,工艺陶瓷成品率从85%提高至95%。

“我是大埔人,家乡盛产陶瓷,家里的长辈也从事陶瓷生产。我从小就接触和了解陶瓷,也喜欢陶瓷。”丘汉松告诉记者。30多年来,他一直扎根山区,在陶瓷绘画、造型设计上不断深造,尤其擅长工笔釉下青花。

2024年4月,广东欣红实业股份有限公司(以下简称“欣红公司”)出现产品色料、造型等方面的质量问题,也主动邀请丘汉松到一线现场解决技术难题。了解到欣红公司聘请的工人大多数是新手,彩绘及造型控制能力不足,需要开展专业技术培训,丘汉松便利用工余时间,在欣红公司开设彩绘及造型控制工艺培训课。经过连续2个月的集中培训,欣红公司出口的成品合格率提高至90%以上。

2024年8月,丘汉松又收到“坐诊”邀请——富大陶瓷有限公司出现产品调色、接口裂痕等问题。丘汉松第一时间赶赴企业一线,与技术工人一道调制颜料、实操上釉工艺等,帮助企业解决技术难题。“陶瓷制作包括泥土颜料、成型、调色、彩绘、上釉、检验成品、装瓶等十几种工序,其中,上釉需要1200℃高温,装瓶需要1300℃高温。”丘汉松告诉记者,这些技术需要手把手传授,也离不开精益求精的工匠精神支撑。

培育人才

推动陶瓷产业发展壮大

茶具、餐具、工艺摆件……走进昌隆陶瓷的产品展厅,记者看到,丘汉松设计的各种陶瓷产品琳琅满目。

“陶瓷产业是传统产业,要发展就离不开创新和科技,只有不断创新和提升科技水平,才能更好降低人工成本,提升产品的质量和附加值。”昌隆陶瓷总经理邓俊兴说,丘汉松带领的技术团队完善了19个全新的“全釉薄胎陶瓷生产工艺流程”,并掌握纳米强化技术、烧成添加剂技术、全釉技术等三项关键技术,生产出“白如玉、明如镜、薄如纸、声如磬”的薄胎瓷器。工会推行的“劳模工匠助企行”,将丘汉松掌握的技术应用到梅州大埔陶瓷企业,有利于让梅州大埔陶瓷产业发展壮大。

“只要遇到技术难题,我们都会邀请丘汉松来企业现场指导。”吉玉公司副总经理冯新益告诉记者,“劳模助企行”活动帮助企业解决了技术难题,他从丘汉松身上看到了劳模匠心追求技术的钻研精神,也从他手把手传授技术的过程中感受到了无私奉献的责任与担当。

近年来,大埔学习陶瓷绘画和设计的年轻人占比不高。2018年,作为行业“老师傅”,丘汉松创建了“丘汉松劳模和工匠人才创新工作室”,通过“老带新”的方式培养新生力量。如今,一支12人、平均年龄40岁的技术团队已成为该公司推动陶瓷技艺创新发展的中坚力量。

工作室成员郭梅芬说:“陶瓷上的图案,很多都需要手绘,也需要有自己的思考。师父总是耐心地教导我们各种技艺。”

丘汉松表示,培养、留住一批高素质的技术人才,对陶瓷产业的传承发展来说至关重要,他将继续坚持把他的技术传授给年轻人,在创新中传承陶瓷产品,为家乡陶瓷产业的发展贡献自己的力量。

首页

首页

放大

放大 上一版

上一版