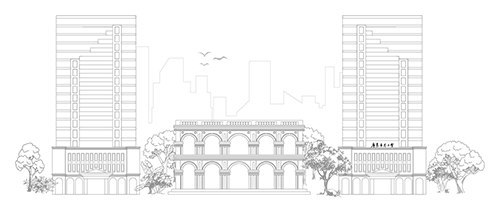

▲宝丽来撕拉片风琴机。资料配图

■撕拉片需要手动将胶片从相机中拉出相纸撕开,然后把负片和正片分开。资料配图

在社交媒体上,明星们手持复古质感照片的分享总能引发讨论,而近期被诸多艺人带火的“撕拉片”,更是以单张数百元的价格和“拍一张少一张”的稀缺性,成为摄影圈的热门话题。这种看似“过时”的胶片技术,究竟为何能掀起如此波澜?和拍立得有什么不同?

什么是撕拉片?

撕拉片(Peel-apart film),全称为可剥离即时显影胶片,是一种具有独特魅力的摄影介质。它由美国宝丽来公司在20世纪中期发明,堪称即时成像技术领域的先驱之作。在数码摄影尚未普及的时代,撕拉片为人们提供了一种快速获取照片的方式,满足了人们对即时影像记录的需求。

撕拉片拍摄完成后,需要手动将胶片从相机中拉出,这种独特的操作过程,赋予了撕拉片浓厚的仪式感,让每一次拍摄都成为一次充满期待的体验。

撕拉片靠什么成像?

撕拉片的成像过程涉及负片成像、药水显影及正负片分离等关键步骤。

首先是负片成像。撕拉片由拍摄感光的负片和带有药水包的成像正片组成。当相机快门按下时,外界光线通过镜头进入相机,照射到负片上。负片上的感光层对光线敏感,光线强度和颜色的不同会使感光层发生不同的化学反应,从而记录下拍摄场景的光线信息,形成潜影。

其次是药水显影。拍摄完成后,我们需要手动将胶片从相机中拉出。此时,胶片正片上的药水包被破坏,药水均匀地覆盖在负片和正片之间。药水中的化学物质与负片上的潜影发生化学反应,将潜影转化为可见的影像。

以宝丽来Type10黑白撕拉片为例,药水中的银盐颗粒在特定条件下与负片上的潜影发生还原反应,使银盐颗粒沉积在正片上,形成不同密度的银影,从而呈现出黑白影像。而在彩色撕拉片中,药水包含多种化学物质,分别对应不同的颜色通道,通过复杂的化学反应,在正片上形成彩色影像。

第三是正负片分离。经过一定时间的显影反应后,负片和正片之间形成了清晰的影像。此时,我们将相纸撕开,把负片和正片分开,就得到了一张完整的撕拉照片。负片可以经过特殊处理后扫描为数字文件,进一步保存或编辑;而正片上的照片则是最终的成像结果,具有独特的复古质感和颗粒感。

与拍立得有啥区别?

“撕拉片”和“拍立得”,听起来像是同一个东西,实则完全不同,最明显的区别就是,撕拉片得手动“拽”出照片,拍立得自己“吐”出照片。

撕拉片的操作步骤较多,拍摄完成后需手动将胶片从相机中拉出,等待一定时间让药水充分反应显影,然后再小心将正负片分离,才能得到最终照片。这个过程对操作环境和手法有一定要求,如果技术不到位,非常容易损坏照片。而拍立得的操作十分简单,拍摄完成后,相机会自动将相纸“吐”出来,几分钟内相纸就会逐渐完成显影,无需额外的操作。

二者的成像原理基本相同,不同的是显影过程。撕拉片的胶片是预埋显影剂,在成像过程中需要手工拽出胶片,完成显影剂的涂敷并实现正片显影。而拍立得照片使用的相纸虽然同样预埋显影药水包,但预埋的方式更为精细科学,且在显影过程中使用机械式挤压并实现显影剂涂敷,使药水能够均匀分布在相纸各层之间,直接在相纸上成像,从而可以得到较好的显影效果。

此外,在摄影设备上,二者也有区别,撕拉片通常需要专业且笨重的设备,而拍立得的相机,常常是小巧又可爱的。不过成像质量就取决于摄影设备的光学质量了。(来源:数字北京科学中心)

首页

首页

放大

放大 上一版

上一版