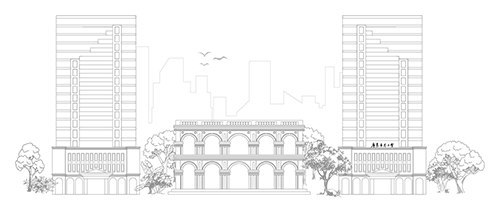

◀深中通道全线建设实拍。单位供图

▶宋神友(左)实地查看深中通道智慧梁场。

▼宋神友(右)在深中通道建设现场查看路面铺装情况。

单位供图

“一万多名建设者执着坚持,历时7年建设期才取得今天的成绩,所以这个荣誉,它属于整个深中通道项目、属于我们全体建设者。”今年1月19日,“国家工程师奖”表彰大会在人民大会堂举行,深中通道管理中心主任、总工程师宋神友被授予“国家卓越工程师”称号。

2023年11月28日,深中通道海底隧道最后一方压舱混凝土完成浇筑,整座通道工程主线贯通,意味着这座世界上最长、最宽的海底钢壳混凝土沉管隧道,攻克全部技术难题,也意味着这座世界上综合建造难度最高的跨海工程取得决定性胜利,为2024年建成通车奠定了坚实基础。

然而,成功从来不是一蹴而就。世界最大直径钢圆筒扎根珠江、世界最高强度主缆索股飞跃伶仃洋、世界首例双向八车道海底隧道首节管节安装……一个个世界性的难题,如何创造性地解决?这样的情况贯穿了深中通道的整个建造过程,也成了宋神友十几年来攻坚克难的工作日常。

立志

“我们要建湾区百年门户工程”

2010年,深中通道前期办公室成立,宋神友成为前期办“1号员工”,打那时开始,他将自己的一切都与深中通道融到了一起,一干就是14年。

深中通道地处粤港澳大湾区几何中心,建设条件极其复杂,5年前期研究,52项专题论证、29个过江通道方案比选、19项通航专题研究,首次提出“桥—岛—隧—水下枢纽互通”于一体的跨海工程方案,宋神友带领团队走过的道路极其艰辛。

深中通道海陆空立体视点丰富,宋神友一直在思考:怎样的深中通道,才能代表大湾区乃至中国的自信、优雅和大度?他立足行业、放眼世界,在国内首次成功组织了大型交通项目方案设计国际竞赛,博采众长、集思广益,获得了平衡、和谐的整体建筑设计理念,促使整个通道的建筑设计方案简洁、大气,实现工程与环境、人文相和谐,获得行业主管部门和社会各界的高度认可,取得很好的美学及社会效果。近年来,这种设计理念在全国推广应用,极大提升了我国交通基础设施工程的设计品位。

深中通道不仅有世界级的隧道,还有世界级的桥梁。

为满足通航需求,深中通道伶仃洋大桥采用主跨1666米的世界最大跨全离岸海中悬索桥方案,桥面高达91米,又处在珠江口开阔水域、强台风频发区,抗风问题突出,欧洲著名桥梁公司断定:整体钢箱梁悬索桥方案无法满足抗风安全要求。

面对技术挑战,宋神友牵头组织了3年多的平行研究,研发了新型组合气动控制技术,在世界上首次大幅提升大跨径钢箱梁悬索桥抗风性能,一举打破国外权威论断。

正交异性钢桥面板疲劳耐久性及海中悬索桥主缆防腐是当前桥梁领域世界性难题。“这两个难题,必须在深中通道有所突破,才能配得起我们这个超级工程!”宋神友的话掷地有声。

在他牵头组织下,团队创新性提出U肋全熔透细节构造及焊接技术,大幅提升了钢桥面板的抗疲劳性能。围绕制约悬索桥主缆耐久性的核心关键技术,团队又在国际上首次研制出6毫米—2060兆帕锌铝多元合金镀层钢丝索股,其耐腐蚀性能达到此前热镀锌铝合金钢丝的2倍。

宋神友掩饰不住兴奋:“无论强度还是耐腐蚀性能,都已经达到了世界领先水平。”

攻坚

“我们要自主创新,领先世界”

“工程技术最难的就是我们钢壳混凝土沉管隧道。它的承载能力大,防水性能好。”宋神友团队提出的八车道钢壳混凝土沉管隧道结构方案,需要将32个巨型沉管和1个最终接头,在二三十米深的海底连接成6.8公里的海底隧道,每一节标准沉管长165米、宽46米、高10.6米,竖起来就是一栋55层的大楼。

“当时关于这项工程技术的争论很激烈,不光是因为首次在国内采用,还要立马健全世界最大规模的钢壳混凝土沉管隧道,这个压力非常大。不过,国家的综合实力和我们行业的积累,给了我们很大的信心。”宋神友回忆道。

创新方案意味着在短时间内完成超大体量、高精度的钢结构生产和安装,而这些在世界范围内都没有先例。为了保质保量完成工程,宋神友想到了智能制造。

宋神友团队总共花了四年时间,开展了上百组实验,研发了智能制造生产线,拥有平均每月出厂一节165米长、46米宽、10.6米高的巨型钢壳的能力;优异的自密实混凝土新配方、世界首创智能浇筑机器人和控制系统,实现每月一节的预制速度及100%质量合格率;世界首创的沉管浮运安装一体船,系统革新了巨型管节浮运安装工艺,并将对接精度由国际公认的厘米级提升到毫米级,创造了浮运安装速度及精度世界纪录。

“从钢壳的智能制造到智能预制再到智慧安装,研发了十项重大工程装备,其中五项是世界首创,也实现了我们整个行业的转型升级。”宋神友说。

2017年,宋神友曾把目光投向当时正在建设的国外某钢壳—混凝土沉管隧道(双向4车道、总长900余米)。他带领团队到现场考察,希望能学到设计施工的相关经验,但“核心技术,恕不外流”,外国团队客气地拒绝了深入交流和观摩。

“根据该国经验,预制一节管节(约1万立方米混凝土)需要6至9个月。如果我们也是这个效率,一节管节(2.9万立方米混凝土)预制需要近2年,而我们只要30天。要不是宋总坚决推行智能建造、持续革新工艺工法,我们32个管节、90多万立方米混凝土,什么时候能浇完?”同样从项目前期走来的海归博士刘健说。

践行

“人生一世,立大志,做大事”

“深中通道要打造交通强国工程标杆,必须以需求为引领,以两化融合为基础,以提质增效为中心,全力推行大型跨海通道智能建造。我们知道这很难,但这是实现深中通道建设目标的不二之选。”宋神友既是这项理念的提出者,也是践行者。

他系统策划了深中通道跨海集群工程智能建造体系,经过6年多攻坚,研制了多项世界首创的重大工程装备,在国际上首次实现大型钢结构智能制造、混凝土智能浇筑、大型管节智慧安装,促进了行业装备的转型升级,系统革新了海中大跨径悬索桥和海底沉管隧道建造技术,形成了跨海集群工程的中国标准,培养了一批优秀人才,提升了我国跨海工程建设品质和国际竞争力。

从空中俯瞰,这条长达24公里的双向八车道跨海通道像一条巨龙,盘旋在珠江口海面。14年间,宋神友带领团队攻克了多个“世界之最”,世界最大海中锚碇、世界最大跨径全离岸海中悬索桥和世界最长最宽钢壳混凝土沉管隧道等建设难题……

谈到未来的交通强国梦,他说:“人这一辈子,总归是要干点事的,建设人享其行、物畅其流、保障有力的通道工程,让深中通道的标准成为中国标准,让中国桥、中国隧成为世界桥、世界隧,我想,这就是我的交通强国梦。”

首页

首页

放大

放大 上一版

上一版